- Home

- ハラスメント情報館

- ハラスメント対策最前線

- カスタマーハラスメントの健康影響

ハラスメント対策最前線科学的根拠をもとに進めるメンタルヘルス対策とハラスメント対策(18)

カスタマーハラスメントの健康影響

2025年6月に改正労働施策総合推進法が成立し、2026年中に事業主にカスタマーハラスメント(カスハラ)防止措置が義務付けられることが決まりました。そこで今回は、初めて法律においてカスハラの定義を紹介した後、学術的な定義、そしてカスハラの健康影響と組織への影響に関する研究結果を紹介します。

カスハラの定義

改正労働施策総合推進法によって、カスハラは「職場において行われる顧客、取引の相手方、施設の利用者その他の当該事業主の行う事業に関係を有する者の言動であって、その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたもの(顧客等言動)により当該労働者の就業環境が害されること」と定義されました。①職場において行われる事業主の行う事業に関係を有する者(顧客、施設の利用者、取引先等)の言動であること、②社会通念上許容される範囲を超えていること、③当該労働者の就業環境が害されること、という3つの要素が入っていることがわかります。

日本語のカスハラは英語にするとcustomer harassmentですが、英語としてはほとんど使われていない和製英語です。その代わり研究では、カスハラを示す用語としてcustomer aggression(顧客による攻撃)がよく用いられています。ただ、customer aggressionの中にセクハラは含まれません。性的な言動はsexual harassmentとして区別されるため、customer aggressionの中に含まれるのは、性的な言動以外の、精神的な攻撃(暴言を吐く、過剰なサービスを要求する等)や身体的攻撃(殴る、蹴る、従業員に向けて物を投げる等)です。

どのくらいの人がカスハラに遭っているのか

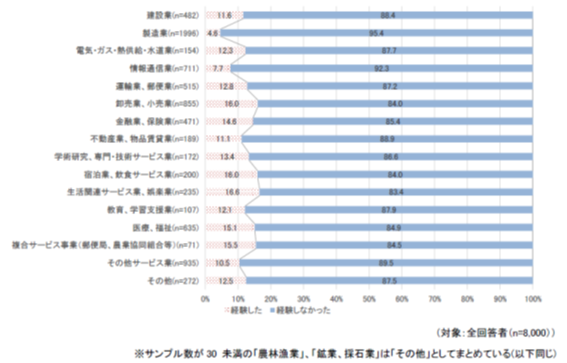

2023年度の厚生労働省ハラスメント実態調査では、過去3年間に労働者の10.8%がカスハラ(顧客等からの著しい迷惑行為)に遭っていることがわかっています(1)。また、業種別にみると、「生活関連サービス業、娯楽業」(16.6%)、「卸売業、小売業」(16.0%)、「宿泊業、飲食サービス業」(16.0%)の順で高いことがわかっています。他にも割合が比較的高い業種として、複合サービス事業(郵便局、農業協同組合等)(15.5%)や医療・福祉(15.1%)があげられます。いずれも、店舗や飲食店のスタッフ、窓口担当者、郵便局員、医療・福祉職等の、対人サービス職に従事している労働者が多い業界であることが特徴です(図1)。

図1.カスハラを受けた経験(業種別)

(2023年度厚生労働省「職場のハラスメントに関する実態調査報告書」 p.118)

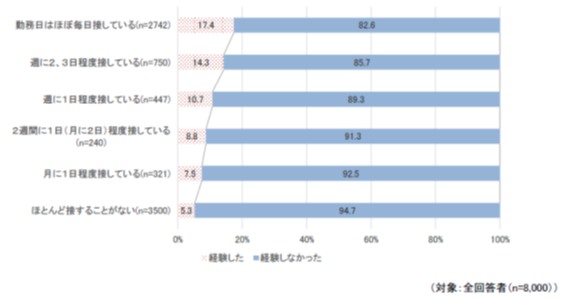

また、接客頻度が高いほど、カスハラを一度以上経験した割合が高い傾向にあります。例えば、ほとんど顧客と接することがない労働者がカスハラを受ける割合は5.3%なのに対し、ほぼ毎日顧客に接している労働者でカスハラを受けた人の割合は17.4%と、大きな差があります(図2)。

図2.カスハラを受けた経験(接客頻度別)(同報告書 p.111)

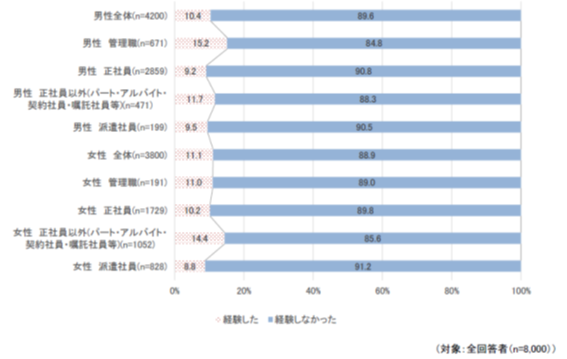

カスハラを受けた経験のある人を性別・雇用形態別に見ると、男性管理職(15.2%)、そして女性の非正規職員(パート・アルバイト・契約社員・嘱託社員)(14.4%)の順に多く受けていることがわかっています(図3)。これは、対人サービス職の多くを女性の非正規社員が担っていることと、その現場の責任者として男性管理職が勤務していることが多いことが、背景にあると考えられます。

図3.カスハラを受けた経験(男女・雇用形態別)(同報告書 p.110)

カスハラの健康影響と組織への影響

カスハラを受けた場合、労働者にはどのような影響が出るのでしょうか。2021年に発表されたシステマティックレビューによる報告によると、これまでに、カスハラと情緒的消耗感、頭痛・腹痛・腰痛等の身体症状、不眠等の睡眠問題、うつ・不安との関連が明らかになっています(2)。我々がコロナ禍で医療職を対象にした研究においても、患者からカスハラを受けることと心理的ストレス反応との間に関連が見られました(3)。

職場における上司や部下関係、同僚間のハラスメントと比べると、カスハラはそこまで研究がまだ多くない状況です。なお、職場内の上司・同僚からの攻撃と、顧客からの攻撃を比較すると、前者の方が情緒的消耗感に対する影響が大きいことがわかっていますが、同時に、上司や同僚からの攻撃の影響を考慮してもなお、顧客からの攻撃は独立して情緒的消耗感を予測することがわかっています(4)。つまり、上司や同僚からハラスメントを受けていなくても、カスハラを受けるとメンタルヘルスに悪影響が出ると言えます。

カスハラを受けることは、個人に対してだけでなく組織に対しても悪影響を与えます。特に多いのが、離職意思に対する影響です。カスハラを受けると、離職意思が高まることは複数の研究で報告されています(5)。顧客から暴言を吐かれると、情緒的に消耗していき、従業員満足度も下がっていくことで、その仕事から離れたい・離職したいという気持ちを高めることがわかっています(6,7)。

日本は現在、人口減少時代に突入しており、今後ますます労働人材の確保が困難になっていきます。貴重な人材が、カスハラを受けて健康を害したり離職してしまったりすることは、組織にとっても大きな痛手です。労働者をカスハラから守るために、カスハラ防止対策が事業主に防止される前から、対策が求められていると言えます。

参考文献

- 1.PwCコンサルティング合同会社. 令和5年度 厚生労働省委託事業 職場のハラスメントに関する実態調査報告書. 東京: 厚生労働省; 2024年3月.

- 2.Pacheco ECRL, Bártolo A, Rodrigues F, Pereira A, Duarte JC, Silva CF. Impact of psychological aggression at the workplace on employees’ health: A systematic review of personal outcomes and prevention strategies. Psychol Rep. 2021 Jun;124(3):929–76.

- 3.Asaoka H, Sasaki N, Kuroda R, Tsuno K, Kawakami N. Workplace bullying and patient aggression related to COVID-19 and its association with psychological distress among health care professionals during the COVID-19 pandemic in Japan. Tohoku J Exp Med. 2021 Dec;255(4):283–9.

- 4.Grandey AA, Kern JH, Frone MR. Verbal abuse from outsiders versus insiders: comparing frequency, impact on emotional exhaustion, and the role of emotional labor. J Occup Health Psychol. 2007 Jan;12(1):63–79.

- 5.Li X, Zhou E. Influence of customer verbal aggression on employee turnover intention. Manag Decis. 2013 Apr 26;51(4):890–912.

- 6.Kashif M, Zarkada A, Thurasamy R. Customer aggression and organizational turnover among service employees: The moderating role of distributive justice and organizational pride. Personnel Review [Internet]. 2017; Available from: http://dx.doi.org/10.1108/pr-06-2016-0145

- 7.Bamfo BA, Dogbe CSK, Mingle H. Abusive customer behaviour and frontline employee turnover intentions in the banking industry: The mediating role of employee satisfaction. Cogent Bus Manag. 2018 Jan 1;5(1):1522753.

(2025年7月)

津野 香奈美(つの かなみ)

神奈川県立保健福祉大学大学院 ヘルスイノベーション研究科 教授

人と場研究所 所長

日本疫学会上級疫学専門家、産業カウンセラー

専門は社会疫学、精神保健学、行動医学。主な研究分野は暴力・ハラスメント、人間関係のストレス、上司のリーダーシップ・マネジメント、レジリエンス。

東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。

日本学術振興会特別研究員、和歌山県立医科大学医学部衛生学教室助教・講師、米国ハーバード大学公衆衛生大学院客員研究員、神奈川県立保健福祉大学大学院ヘルスイノベーション研究科講師・准教授を経て現職。

厚生労働省「職場のパワーハラスメントに関する実態調査」検討会委員。

日本産業ストレス学会理事、日本行動医学会理事、日本公衆衛生学会代議員、日本疫学会代議員、日本産業衛生学会代議員。

「医良戦略2040 PARTⅡ」(ロギカ書房、2025)

「管理職・上司のためのハラスメント対策Q&A」(東京法規出版、2024)

「ハラスメント・ゼロの職場を目指して ~管理職が知っておくべき基礎知識と予防・対処法~」(一般財団法人地方公務員安全衛生推進協会発行、2024)

「パワハラ上司を科学する」(ちくま新書、2023)*〔HRアワード2023・書籍部門 優秀賞〕

「集団分析・職場環境改善版 産業医・産業保健スタッフのためのストレスチェック実務Q&A」(産業医学振興財団、2018)

「産業保健心理学」(ナカニシヤ出版、2017)

その他の記事

原 昌登

原 昌登

成蹊大学 法学部 教授 津野 香奈美

津野 香奈美

神奈川県立保健福祉大学大学院

ヘルスイノベーション研究科 教授 水谷 英夫

水谷 英夫

弁護士 中島 潤

中島 潤

認定特定非営利活動法人ReBit(リビット)所属 稲尾 和泉

稲尾 和泉

クオレ・シー・キューブ

取締役 村松 邦子

村松 邦子

経営倫理士 苅部 千恵

苅部 千恵

医師